Тематический план

Общее

Курс "НЕРВНАЯ СИСТЕМА" предназначен для студентов 1 курса, обучающаяся по интегрированному учебному плану по специальности 31.05.01 «Лечебное дело».

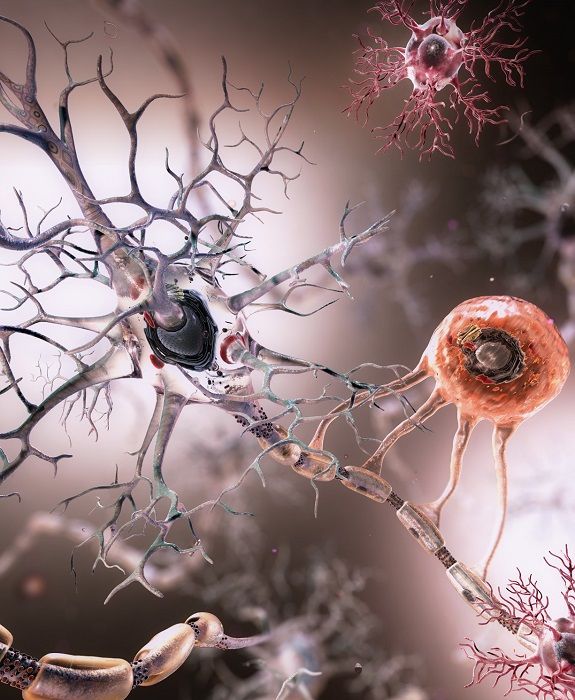

Содержит темы по росту, дифференцировке, функционированию нервной ткани на молекулярном, клеточном, тканевом, системном и организменном уровне. В рамках данного модуля рассмотрены вопросы эволюции, электрических свойств, анатомии и функциональной анатомии, общей химии и биохимии нервной системы, ее эмбриональной закладки, развития, морфологии и физиологии.

Код специальности /направления подготовки

31.05.01

Специальность / направление подготовки

Лечебное дело

Квалификация

Врач-лечебник

Уровень

Специалитет

Форма обучения

Очная

Факультет

Лечебный

Кафедры

Гистологии, цитологии и эмбриологии

Нормальной анатомии

Нормальной физиологии

Медицинской и биологической физики с информатикой и медицинской аппаратуры

Медицинской биологии и генетики

Неврологии

Курс

1

Семестр

2

Промежуточная аттестация

экзамен

Лекции (час.)

66

Практические занятия (час.)

192

Самостоятельная работа (час.)

282

Зачетные единицы трудоемкости (ЗЕТ)

15

Всего (час.)

588

Количество недель обучения

17

Средняя нагрузка в неделю

34,6 часов

Форма промежуточной аттестации

Экзамен

Разработчики курса:

- - Водунон Наиля Робертовна, доцент кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии

- - Гильфанов Ильмир Рафисович, аспирант кафедры общей и органической химии

- - Гиматдинов Рустам Саясович, заведующий кафедрой медицинской и биологической физики, доцент

- - Гиниатуллин Артур Рауфович, доцент кафедры нормальной физиологии

- - Мунасипова Сабина Эльдаровна, ассистент кафедры неврологии

- - Мухаметзянова Зарина Рамисовна, ассистент кафедры биохимии и клинической лабораторной диагностики

- - Нигметзянова Мария Владимировна, доцент кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии

- - Сафиуллов Зуфар Зуфарович, доцент кафедры анатомии

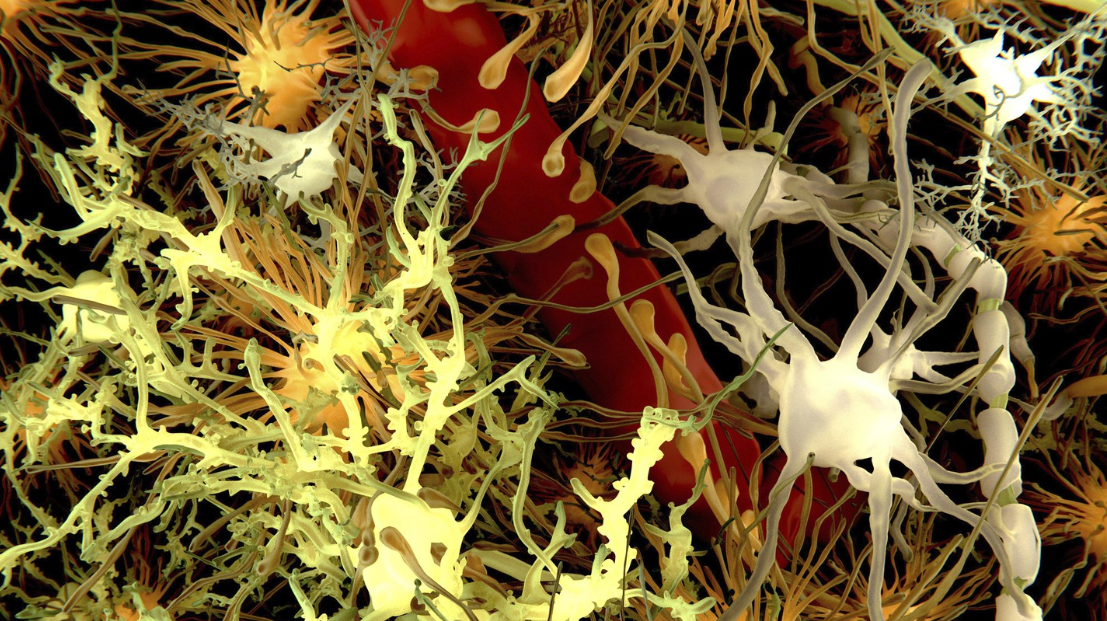

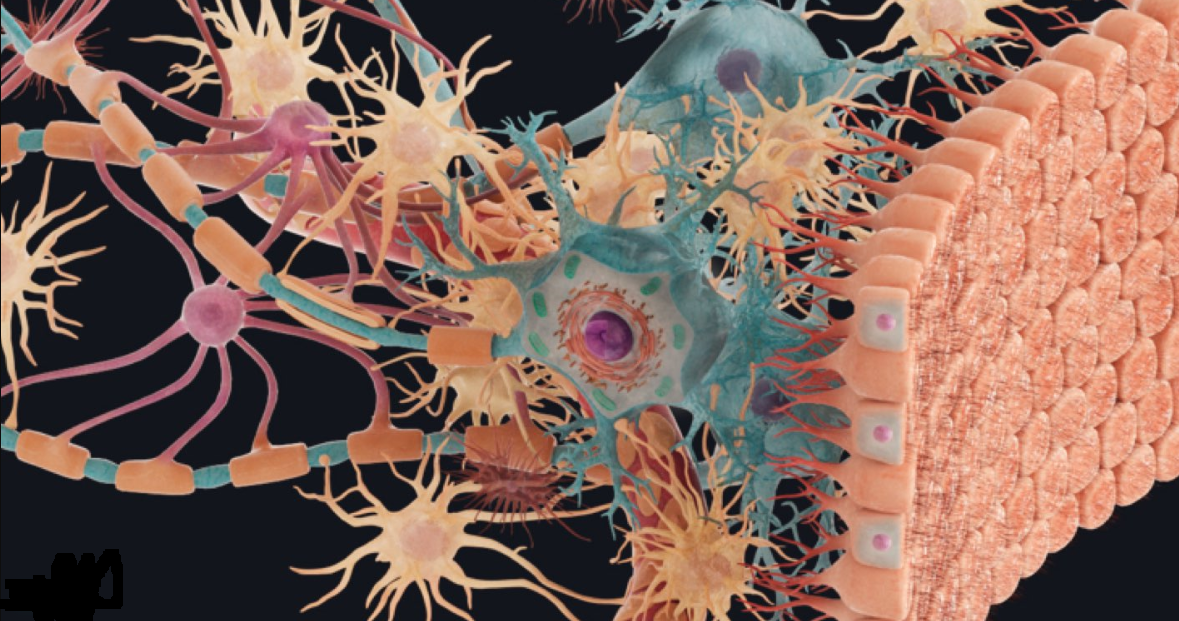

Дата разработки курса: Февраль 2025Неделя 1. НЕРВНАЯ ТКАНЬ

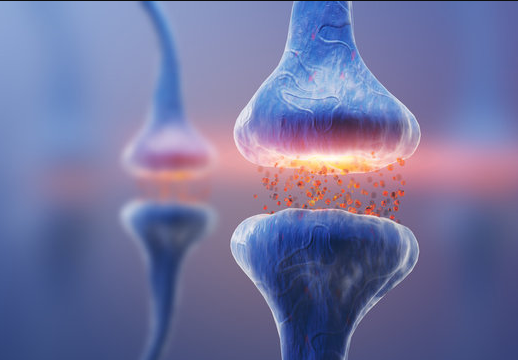

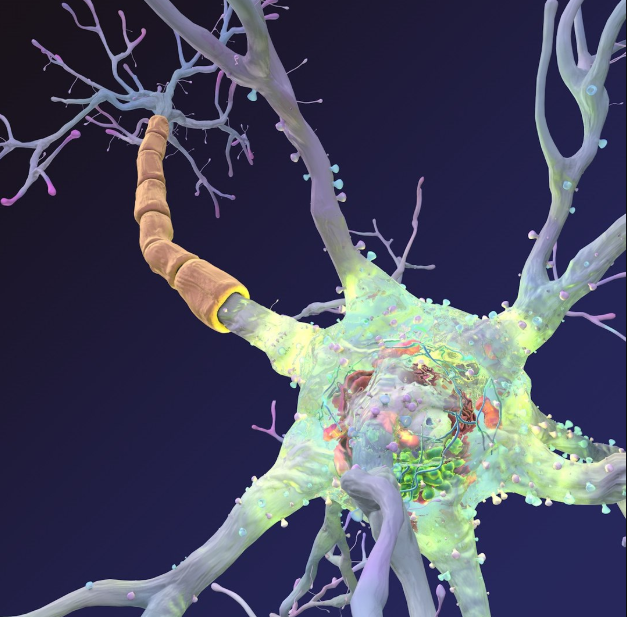

Неделя 2. Нейроны и глия

Неделя 3. Ганглии, сплетения, нервы

Лекция Свойства и функции НЕРВНЫХ ВОЛОКОН

Неделя 4. ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Неделя 5. ПНС. Тканевые рецепторы

Неделя 6. МАКРОСТРУКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Неделя 7. ЦНС. СПИННОЙ МОЗГ

Неделя 8. ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Неделя 9. ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Неделя 10. ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА. КОРА БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ

Неделя 11. НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТЬ

Неделя 12. ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА. ИНТЕГРАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ

Неделя 13. АВТОНОМНАЯ (ВЕГЕТАТИВНАЯ) НС

Неделя 14 ОРГАН ЗРЕНИЯ

Неделя 15. ОРГАНЫ ЧУВСТВ. ЗРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР

Неделя 16. ОРГАНЫ ЧУВСТВ

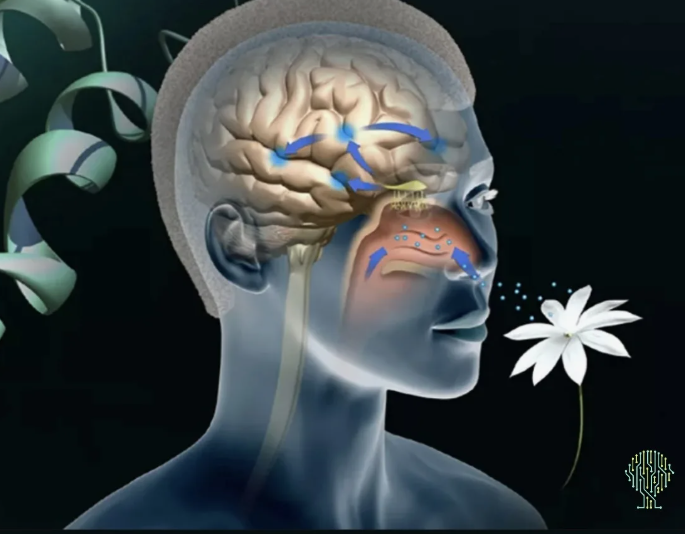

Неделя 17. ОРГАН ОБОНЯНИЯ. ОРГАН ВКУСА

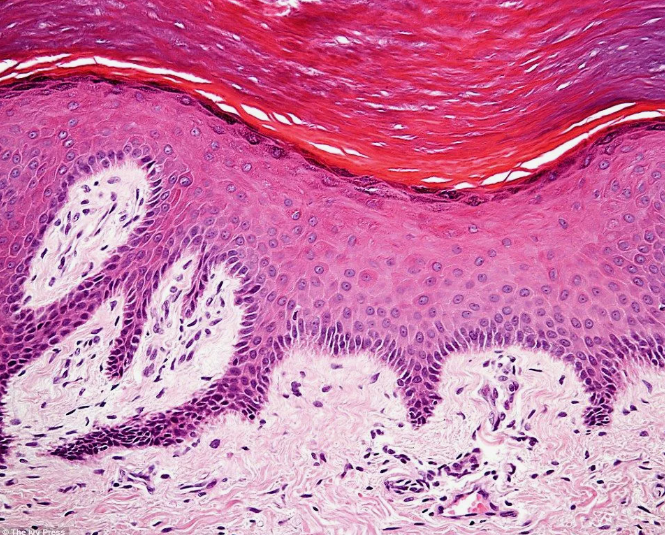

Неделя 18. СЕНСОРНАЯ СИСТЕМА КОЖИ

Вопросы для ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

Тема 20

Тема 21