Topic outline

General

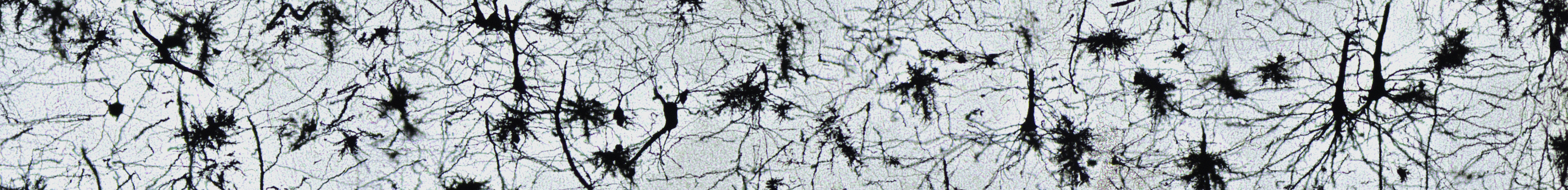

Внутренний пирамидальный слой моторной коры головного мозга. Препарат кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии Казанского ГМУ.

Дистанционный курс обучения по модулю "Нервная система" предназначен для студентов 1 курса, обучающаяся по интегрированному учебному плану по специальности 31.05.01 «Лечебное дело».

Разработчики:

- профессор кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии, д.м.н. Челышев Юрий Александрович.

- доцент кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии, к.м.н. Измайлов Андрей Александрович

Мотивация:

Дисциплина «Гистология, эмбриология, цитология», как и другие фундаментальные дисциплины, формирует научное представление о закономерностях развития, строения и жизнедеятельности организма человека. Изучение "Гистологии, эмбриологии, цитологии", как одной из базисных дисциплин в медицинском образовании, является обязательной частью образовательного процесса для студентов младших курсов, способствует формированию целостного восприятия структуры и функционирования органов и систем человеческого организма. Изучение дисциплины «Гистология, эмбриология, цитология» создает базис морфологических знаний, необходимый для успешного освоения других медико-биологических, а также клинических дисциплин.

Неделя 1. Стадии нейрогенеза

Неделя 2. Нейроны и глия

Неделя 3. Ганглии, сплетения, нервы

Неделя 5. Тканевые рецепторы

Неделя 7. Спинной мозг

Неделя 8. Ствол мозга

Неделя 9. Мозжечок

Неделя 10. Кора больших полушарий

Неделя 11.

Неделя 12.

Неделя 13. Автономная (вегетативная) нераная система (АНС)

Неделя 14. Орган зрения

Неделя 15. Орган зрения

Неделя 16. Орган слуха и равновесия

Неделя 17. Орган обоняния и вкуса

Неделя 18. Кожа